- ホーム

- リノベーションブログ

RENOVATION BLOG リノベーションブログ

-

円町の戸建てリノベ、1階リビングを主役にきょうの現場の空気年末年始を挟んで、円町のリノベーション現場が再始動しました。今回手がけているのは、戸建ての中古住宅。昨年から解体を進め、いったんスケルトン(構造が見える状態)にして、補強や見えない部分のメンテナンスを丁寧に積み上げてきました。ここからはいよいよ「つくっていく」段階へ。木の表情が見えるこの途中の時間が、個人的にはいちばん好きかもしれません。年末年始の止め方・始め方工事を一時中断する年末年始は、どの工程で止めるか/どの工程から再開するかの設計が重要になります。雨仕舞い、開口部の仮設、資材の保管、近隣への配慮まで、細かい取り決めをお客様と共有。担当のムラカミくんが前後の工程をしっかり押さえてくれていて、安心して年を越せました。朝いちの打ち合わせ今朝は少し早く現場に着いたので、静かな室内で構造の納まりを確認していると、お客様も到着。11時の打ち合わせに合わせて、ムラカミくんとサッシの高さを最終調整しました。高さは数センチで“見え方”が変わるところ。外の景色、室内の家具計画、窓台の使い勝手まで想像しながら決めていきます。図面やパースでは伝わりづらいところですが、こうやって現場で一緒に確認する時間が、仕上がりの納得感をつくると思っています。1階リビングを主役に今回のテーマは、1階に広くて使いやすいリビングをつくること。リビングの面積を確保する分、収納や水回りは“必要十分”に整理。動線は回遊しすぎず、まっすぐで迷わないことを大切にしています。広さの体感は、数字だけでなく歩数や振り返り回数で決まってくるので、キッチン〜ダイニングの直線性や、洗面〜浴室の距離も短く整えています。図面と現場を行き来する設計段階で入念に打ち合わせを重ねつつ、現場での再確認は必ず挟みます。図面上の最適と実際の空間の最適は、ときどきズレます。だから「図面に書いてあるから…」ではなく、図面を**“物差し”として会話を深める**。その方が、現場での気づきが増えて、理想に近づくスピードも上がるはずです。見えないところほど丁寧に解体後は、柱・梁・耐力壁の位置や既存配管の状態がはっきりします。実は現調の時点で、排水の一部に地中陥没の兆候が見つかり、ムラカミくんが何度も通って確認。着工前に復旧コストを見込めたので、お客様も早めに調整できました。それでも解体後にもう一度確認するのは、二重のチェックが結局いちばんの近道だと考えているから。見えないところの積み重ねが、後の安心につながります。これからの進み方この先は、断熱・配線・下地を整えて、フローリングや壁、キッチンなど仕上げ・設備へ入っていきます。壁が抜けて空間がつながると、図面では伝わらなかった“広さの実感”がスッと立ち上がるはず。節目ごとにまた様子をお伝えします。ご相談は対面でどうぞリノファク(コトスタイルの住まいリノベーションライン)は、物件探し→設計→施工→アフターまでワンストップで伴走します。ご相談は基本対面。ご訪問でも、ご来社(四条西洞院のオフィス)でも。カフェのような雰囲気で、図面や写真がなくても大丈夫です。まずは気になることをお聞かせください。ご相談フォームはこちら

-

1階リビングを主役に、すこしずつ形に逆転劇に背中押される先日の日本代表対ブラジル。前半0−2から後半に3点で3−2。初勝利の夜でした。短い時間でも修正して積み上げれば景色は変わる——その感覚に背中を押されて、現場でも一つずつ丁寧にいこう、と思いました。解体で素の姿を診る円町の住まいリノベは解体工事から本格スタート。解体は「壊す」だけではなく、次工程の精度を上げる診断の時間です。柱・梁、耐力壁、既存の配管や配線の状態を目と手で確かめ、図面の前提を一つずつ検証していきます。現調の段階で排水の地中陥没が疑われ、担当のムラカミくんが複数回の確認を重ねて早期に共有。着工前に復旧費と工程を事前計上でき、お客様も費用調整の目処が立ちました。それでも解体後の“素の状態”で再度入念に確認——二重のチェックがいちばんの近道だと考えています。無理なく広いLDKテーマは「1階に広く使いやすいリビング」。正解はひとつではありません。ご家族の暮らし方に合わせて、どっちをどう選ぶかを一緒に整えていきます。 面積配分:収納は“必要十分”にまとめ、体感の広さに面積を譲る。 動線設計:回遊しすぎないシンプルさで、行って戻る歩数を減らす。 光の設計:午後の居場所が気持ちよくなるよう、窓と壁の取り合いを整理。図面では入念に打合せを重ねつつ、現場での再確認を必ず挟みます。図面の最適と実空間の最適には小さなズレが出ます。だから「図面に書いてあるから…」ではなく、図面を“物差し”に会話を深める。そのほうが現場での気づきが増え、理想に近づくスピードが上がります。水回りと家事動線リビングを広く取る鍵は、キッチン・洗面・浴室の再配置。配管経路を短く整理し、段差や距離を最小化。キッチンとダイニングは直線でつなぎ、振り返り回数と歩数を減らします。京都の木造住宅は既存配管のクセが強い場合もあるため、設計と現場判断の往復を前提に、無理のないラインを探ります。抜け感は数センチ天井高さは抜け感をつくる要素。梁を見せるか隠すかは、構造の合理性と暮らしの視界のバランスで決めます。今回はサッシ入れ替えも行うため、高さの基準を何度も見直しました。外の見え方、家具配置、窓台の使い勝手——数センチで毎日の気分が変わるので、図面・現場・簡易モックの三段構えで詰めています。音と搬入に配慮住宅が集まるエリアでは、音・粉塵・搬入への配慮が基本。作業時間帯の調整、搬入ルートの事前周知、共用部の養生、毎日の清掃を徹底し、工事と近隣対応を同期して運営します。次工程で広さ立つ壁が抜けて空間がつながると、図面では伝わりにくかった“広さの実感”が立ち上がります。このあと断熱・配線・下地を整え、フローリングや壁、キッチンなど仕上げ・設備へ。節目ごとに短いレポートでお知らせします。ご相談は対面でリノファクは、物件探し→設計→施工→アフターまでワンストップで伴走します。ご相談は基本対面。ご訪問でもご来社(四条西洞院)でも大丈夫です。カフェのようなオフィスで、図面や写真がなくても、まずはゆるりと雑談からどうぞ。 ▶ご相談フォームへ

-

床は部屋の印象を大きく左右するリノベーションの打ち合わせで、壁の色や照明の位置なども大事なテーマです。ただ、床は空間全体の印象を変える要素のひとつだと思っています。「一番大きく変えるのは床です!」と言うと少し言いすぎかもしれませんが、それくらい大事なポイントであることは間違いありません。毎日目に入るだけでなく、裸足で歩いたり、時には横になったり。質感まで暮らしに直結する部分だからこそ、床材の選び方はとても重要なんです。 打ち合わせ終盤に出てきた「床」の話先日も、最終の打ち合わせ段階でフローリングの話が出てきました。お客様は「ネットで調べても結局よく分からない」と不安を口にされていて、確かに写真やサンプル一枚だけでは全体像を想像するのは難しいと思います。そこでスタッフからショールームをご紹介しました。実際に訪れたあと「本当に行って良かった」とお客様からお話いただきました。というのも、サンプルでは綺麗に見えていた木目も、広い面積で見ると節や色の違いが思った以上に目立ち、「これはちょっと違うな」と感じられたそうです。結果的には、クリア塗装を施した複合フローリングに決まりました。 無垢フローリングと複合フローリングの特徴無垢フローリングメリット 木そのものの質感と温かみ 経年変化を楽しめる 裸足で歩いたときの柔らかさや自然な肌触りデメリット 価格が高め 水や傷に弱い 反りや割れが起きやすく、メンテナンスが必要複合(合板)フローリングメリット 価格を抑えやすい 反りや割れが少なく安定している 傷や汚れにも比較的強く、メンテナンスがしやすいデメリット 木の質感は無垢ほどではない 経年変化による味わいは少なめ 選び方に「正解」はない「無垢か複合か、どっちがいいですか?」とよく聞かれます。でも本当は、どんな暮らしをしたいかを基準に選ぶことが大切です。たとえば… リビングは家族が集まるから無垢で自然な雰囲気を優先したい 寝室や子ども部屋は複合フローリングでコストを抑え、実用性を重視そんな組み合わせも十分ありです。一度貼ってしまうと簡単に変えられないからこそ、「生活スタイルに合うか」という視点は欠かせません。 京都特有の気候と床の相性京都は夏は蒸し暑く、冬は底冷えが厳しい地域です。床材選びにも影響してきます。冬の底冷え対策無垢は触れたときの冷たさが和らぎやすい。複合は断熱材や床暖房との組み合わせ次第で快適さを確保できる。湿気対策夏場の湿気で無垢は反りやすい。複合は湿気に強く、安定性がある。地域の気候を踏まえて床材を選ぶことが、京都での快適な暮らしには欠かせません。 実物を体感することが失敗しないコツフローリング選びで一番大切なのは、実物を大きな面積で確認することです。写真や小さなサンプルだけで決めると、あとで「思っていたのと違う」となることも少なくありません。ショールームで大きな板を見てみる、裸足で歩いてみる、時には横になって肌触りを確かめてみる。こうした体験が、納得できる床選びにつながります。実際、先日の打ち合わせでも「ショールームで見なければ後悔していた」とお客様から言っていただけました。やっぱり体感こそが一番の近道です。 まとめ:床選びは暮らしづくりの第一歩フローリングは部屋の印象を大きく左右する要素であり、毎日の暮らしの心地よさに直結します。 空間全体の印象を変える 毎日触れるから質感が大切 気候や生活スタイルとも深く関わるだからこそ「無垢か複合か」ではなく、自分たちの暮らしに合うかどうかで選ぶのがポイントです。リノベは単なる工事ではなく、これからの暮らしをデザインすること。床という一見シンプルな選択が、実は住まいの快適さと満足感を大きく左右するんです。リノファクでは、お客様の暮らしに合わせた素材選びを一緒に考え、ショールーム体験も含めてサポートしています。京都でリノベを考えている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

-

【京都リノベ】町家・景観・気候…京都だからこそ気をつけたいこと

京都でリノベを考えるときに大事な視点リノベーションを考えるとき、まず気になるのは「相場はいくらくらい?」「どんな仕様ができる?」といったお金やデザインの話だと思います。でも京都では、それだけでは済まない独自の注意点があります。 景観条例や地域のまちづくりルール 町家リノベならではの構造・断熱の問題 京都特有の気候(夏の暑さ・冬の底冷え) 地域との関わり(町内会や近隣付き合い)これらを理解していないと、あとで「聞いてなかった…」と困ることもあります。景観条例と町家リノベのむずかしさ京都には景観条例や地域ごとのまちづくり協議会があります。実際、私が仲介したお店では、外壁をピンクに塗ったところ、行政から塗り直しの指導を受けたケースがありました。DIY感覚でやってしまうと「後から直してください」となることも。京都では事前確認がとても大切です。また町家リノベでは「梁を見せたい」「天井を高くしたい」という要望が多いですが、そのままでは夏は暑く、冬は寒い。断熱材を仕込む・一層空間を工夫するといった対応はマストです。梁を魅せながら断熱性能を確保するには、大工さんの細やかな技術と工夫が必要になります。京都の気候はリノベの天敵?京都の夏は異常な暑さ、冬は底冷え。これは暮らしている人なら誰もが実感していることだと思います。特に最近は、通常のエアコン容量では足りないケースが増えています。空調の専門家と相談して容量を上げたり、大型のエアコンを導入したりと、気候に合わせた設備計画が必須です。実際に「エアコンが効かない」という相談をいただくこともあります。道幅・接道条件・搬入のむずかしさ京都の街は道幅が狭いエリアが多く、建築基準法上の接道条件や工事中の搬入計画に注意が必要です。幸い、地元の職人さんはこうした環境に慣れている方が多く、狭い道でも工事が進められるよう事前に工夫をしてくださるので、とても助かっています。初めて京都でリノベする方は「こんな場所で工事できるの?」と不安になることもあると思いますが、経験ある施工者を選ぶことで安心感は大きく変わります。町内会や地域との関わり方もう一つ見落としがちなのが、地域との関係性です。売買の際には、売主さんに「町内会の状況」を確認することをおすすめしています。エリアによっては町内会の役割が重いところもあり、参加が必須のケースもあります。子育てや仕事と両立しながら地域の役を担うのは負担ですが、やはり近隣との関係性は住むうえで欠かせません。京都リノベで大切なのは「ハード」と「ソフト」の両立リノベを考えるとき、間取りやデザインなどハード面ばかりに目が行きがちです。でも京都では、一緒に住む家族や近隣との関係性=ソフト面も同じくらい大切です。考えすぎても正解は出ませんが、話し合いを重ねることで納得できる住まい方に近づけます。リノベは空間をつくるだけでなく、これからの暮らし方をデザインする行為でもあるのです。まとめ京都リノベの注意点は、景観条例・町家の構造・気候・地域との関係性など多岐にわたります。「相場はいくら?」だけで考えるのではなく、京都という街でどう暮らすかを基準に計画することが大切です。リノファクでは、物件探しから設計・施工、そして地域との関わりまで、京都での暮らしを一緒に考えながら進めています。安心してご相談ください。

-

メリット・デメリット比較|まずは「どんな暮らしをしたいか」から京都は、同じ街の中でも景色や雰囲気がガラッと変わる場所。観光地から一歩入れば静かな住宅街、さらに進むと商店が並ぶエリア…その移り変わりが魅力です。私自身、北区育ちで高校時代は自転車で四条までよく遊びに行っていました。ただ、東京や大阪で働いていたときは駅近の重要性を痛感。通勤時間が長くなると、それだけで生活の質も変わってしまいます。最近も土地の査定相談で、幹線沿いより一本中に入った方が地価が高いエリアがあることに驚きました。「静かな環境を選びたい」という住む視点が、価格にも表れるんですね。マンションでも戸建てでも、一度購入すれば簡単には手放せません。だからこそ「どこで」「どう暮らすか」をセットで考えてほしいと思います。中古マンションリノベのメリット・デメリットメリット 駅近や便利な立地の選択肢が多い 管理や共用部の修繕を管理組合が対応してくれる 戸建てよりも冬の寒さがやわらぎやすいデメリット 管理規約による制限(間取り変更・水回り移動など) 構造によっては壁が抜けない場合がある 毎月の管理費・修繕積立金がかかる 中古戸建てリノベのメリット・デメリットメリット 間取り変更や外観変更の自由度が高い 庭や駐車場など外構も含めてアレンジ可能デメリット 修繕や管理はすべて自己責任 古い建物は耐震・断熱改修が必要になる場合がある 京都ならではの視点景観条例やまちづくり協議会私たちも店舗工事でよく経験しますが、場所によっては外観や色に制限があります。地域の「まちづくり協議会」による事前協議が必要な場合もあり、以前には建物をピンクに塗って指導を受けた例も。こまめな確認は必須です。冬の底冷え・夏の猛暑対策夏の暑さは年々厳しくなり、エアコンが効きにくい物件も多いです。特に古いエアコンや昔の取り付け方法だと性能が発揮されにくいため、断熱や遮熱工事は必須の検討ポイントになります。道幅や接道条件の影響建築基準法の現行基準に合わせることは、リノベでは難しい場合があります。新築でないと協議できないこともあり、古い建物は当時の基準で建てられているためです。さらに戸建てでは近隣との関係性も大事。換気やエアコンの送風先など、生活音や設備の影響をお互いに配慮しながら進める必要があります。 どちらにも共通して大切なこと物件選びは、「自分や家族がどんな暮らしを望むのか」という軸を持つこと。もうひとつは、「近隣の方と共に暮らしていく」という意識です。近隣関係は以前に比べると希薄になったかもしれませんが、単にコミュニケーションが減っただけの場合もあります。お互いに不快な状態を避けるためにも、適度な距離感を保ちながら関わることが大切です。 まとめ:「どっちが正解」ではなく「どっちをどう選ぶか」中古マンションにも中古戸建てにも、メリットと制約の両方があります。大切なのは、自分や家族の価値観や暮らし方に合った選択をすること。京都には町家の風情を感じられるエリアもあれば、駅前の便利さを享受できるエリアもあります。条件だけでなく、「この暮らし方をしたい」という思いを大切にしてください。リノファクでは、その思いを叶えるための物件探しから設計・施工まで、ワンストップでサポートしています。お気軽にご相談ください。

-

【京都リノベ】中古マンションを買ってからリノベするまでの流れと注意点

中古を買ってリノベしたい方へ。京都で失敗しないための最初の一歩。「中古+リノベ」って、実際どう進めたらいいの?最近、ご相談で増えてきたのが「中古マンションを買ってリノベしたいんですが、何から始めたらいいですか?」という声。確かに、物件を買ってから考えようと思っていると、あとから「このマンションは思ったように工事できないんです」とか「管理規約で水回りが動かせないらしくて…」なんて話になって、理想の暮らしとズレが出てしまうこともある。そこで今回は、京都で中古マンションを購入してリノベーションしたい方向けに、「進め方の流れ」と「注意点」をわかりやすくまとめました。 1.物件探しの前に「どんな暮らしがしたいか」を描いてみる意外と見落とされがちですが、「どんな間取りがいいか」よりも「どんな暮らしがしたいか」からスタートするのがおすすめです。たとえば: 在宅ワークに集中できる書斎スペースが欲しい 家族が集まる広めのリビングが欲しい 家事動線をスムーズにしたいこうした暮らしのイメージがあると、リノベーションの方向性が明確になり、物件の選び方にもブレがなくなります。 2.「リノベ前提」で物件を探すときに気をつけたいことマンションによって、リノベーションでできること・できないことには差があります。たとえば: 管理規約で水回りの移動が禁止されているケース 壁式構造で、間仕切り壁が抜けない場合 天井の高さや構造上の制約で、配線や照明が自由にできないこともこのあたり、先日テレビ番組『突破ファイル』でも紹介されていました。管理組合の規約変更によって、一時はやりたいリノベができず物件価格も大きく下がってしまった…というケース。結果的には住民の合意で規約を元に戻し、価格も回復したとのことでしたが、こうした「規約の影響」は想像以上に大きいものです。つまり「外観はよくても、希望通りの間取りにできない」ということがあるというわけですね。物件選びの段階でリノベの可能性もあわせて見極めていくことが大切です。 3.リノベ費用の見積もりは、早めにざっくり把握を「物件価格+リノベ費用」で、当初の予算をオーバーしてしまう方も少なくありません。たとえば、2,500万円の中古マンションに800万円のリノベをした場合、総額は3,300万円。そこに諸経費や税金なども加わると、さらに膨らむこともあります。ただ、今はリノベーションへの理解も広がり、金融機関も以前より柔軟に対応してくれるようになってきました。新築でなくても、しっかりとした計画があれば融資が受けやすくなっています。そのため、「トータルでいくらかかるか」「どこにどれだけお金をかけるか」を早めに整理しておくことで、安心して進められるようになります。 4.最近は「購入前に相談」が当たり前にリノファクでも「物件はまだ決まっていませんが相談できますか?」というお問い合わせが増えています。むしろ、そのタイミングがベストです。不動産仲介と設計・施工を一貫して行っている私たちだからこそ、 この物件なら、どんなリノベが可能か どれくらいの工事費用がかかりそうか 規約や構造の確認ポイントといった実務ベースのアドバイスが最初からできます。 まとめ:中古+リノベで大切なのは「暮らし」から考えること「京都で中古マンションを買ってリノベしたい」——そんな方にとって、一番大切なのは「暮らしのイメージ」を持つこと。物件を買ってから考えるのではなく、まずは「どんな風に暮らしたいのか」からスタートする。そうすることで、物件選びもスムーズになり、間取りや素材の選択も迷いにくくなります。以前、「家具はすべてDIYでつくる予定だから、とにかく広い空間が欲しい」というお客様がいました。結果として、大胆に間仕切りを外したワンルームのような空間ができあがり、しばらくして訪れたときには見事な造作家具の数々でギャラリーのようになっていて驚きました。リノベーションの魅力は、「住まいを自由にデザインできること」。そして、その自由をどう活かすかは、「どんな暮らしをしたいか」にかかっています。京都での中古マンション購入+リノベをお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。小さな疑問や不安からでも、丁寧にお話をお聞きします。 リノファクが目指しているリノベーション

-

【京都リノベ】家族で話しにくい「住まいのこれから」どうする?

家の話、ちゃんとできてますか?お客様と話していて、時々こんなことを言われるんです。「夫婦で住まいの話をすると、意見が合わなくてモヤモヤするんです」それ、すごく自然なことなんですよね。一緒に暮らしているとはいえ、住まいに対して求めるものは人によって違います。たとえば、奥さんは収納を増やしたい。でも、旦那さんは趣味の部屋を優先したい。どっちが正しいって話ではなくて、「何を大切にしたいか」が違うだけだったりする。大切なのは、無関心なふりをしないこと。話し合いの中で主張したことって、あとから「やっぱりあれでよかったな」と納得につながることも多いです。この“話す”という過程そのものが、リノベーションの準備としてすごく大切なんです。「どうリノベするか?」ではなく、「どんな暮らしがしたいか?」という視点で話すと、ぐっと前向きになるんじゃないかなと思っています。【ポイント1】まずは「意見が違ってあたりまえ」だと思ってみる価値観やライフスタイルは、人それぞれ。家族でも、同じ方向を向いていないことは多いです。だから、「意見が違う=ケンカになる」ではなくて、「違うからこそ、それぞれの視点を持ち寄れる」と考えるだけで、対話のハードルが少し下がるんじゃないかと思います。「正解を決める」よりも、「お互いの優先順位を理解し合う」ことが第一歩。方向性が共有できると、そのあとの選択がぐっと楽になります。これはお店のブランディングでも同じで、世界観が定まると選ぶ素材や色、レイアウトも自然と決まってくるんです。リノベもまさにそれと同じ。「どっちを選ぶか」よりも、「どこに向かうか」を揃えることが大事。【ポイント2】大きな話より、小さなことから話すいきなり「どんな家に住みたい?」と聞くと、ちょっと重たいんですよね。たとえば、こんな聞き方ならどうでしょう? 「今の家でちょっと不便に感じてることある?」 「もし子どもが個室欲しいって言い出したら、どうしようか?」 「リビング、もうちょっと広くできたらうれしいよな?」あるいは、こんな事例もありました。 小学生の兄弟が毎朝取り合いする洗面台、もう一つ増やせる? 夕飯どきになるとリビングが混雑するから、キッチンと一体で広げられないか? 冬寒い玄関にベンチと収納スペースをつけたいという声もありました。小さな不満や気づきを共有することが、大きな理想の話につながる入口になることもあります。【ポイント3】プロに話すことで、整理されることも自分たちだけで話していると、堂々巡りになることも。そんなときこそ、プロに話してみるのもひとつの手です。リノファクでは、雑談みたいな話から始めることも多いです。「最近、洗濯物干す場所がなくて困ってて」とか、「在宅ワークになってから、集中できる場所がほしくて」とか。そんな話の中から、住まいのあり方が少しずつ見えてきます。「何をどう変えたら快適になるか」を一緒に探していくこと。これもリノベの大事なスタートだと思っています。ちなみにリノファクには、最近まで学生だったスタッフから、子育て真っ最中のスタッフまで、いろんな世代がいます。正解がないからこそ、そんな多様な視点をぜひ活用してほしいなと思ってます。まとめ:「話すこと」からしか始まらない住まいのことを話すって、ちょっと照れくさいし、面倒なときもあるかもしれません。でも、話さないまま進めると、「あれ、こんなはずじゃなかったのに」というズレが起きやすい。だから、まずは話してみること。小さな話でもかまいません。それが、納得できる住まいづくりの第一歩になると思っています。「うまくまとまってなくても大丈夫です」私たちはそんな気持ちから、いつも聞かせてもらっています。

-

【京都リノベ】リノベしたいけど何から始めたらいいか分からない人へ

迷うのは、あたりまえなんですこの前もね、とあるお客様との打ち合わせで「リノベ、興味はあるんですけど、何から始めたらいいんでしょうか…?」っていう話が出まして。これ、本当に多い相談なんです。実は僕自身、家族で住まいのこと考える時に同じことで悩んだことがあって。物件から見た方がいいのか、プランから考えた方がいいのか、どこに相談したらいいのか。最初はぐるぐる迷ってました。そして、実際に興味はあっても「物件がないと相談しに行っちゃいけない」と思ってる人が意外と多い。そんな決まりはどこにもないんですけどね。だからこそ、そんな「入り口でつまづいている人」に、少しでも安心して進めてもらえるように、今日はちょっとお話してみようと思ってます。【ポイント】リノベの入り口は一つじゃない 物件が決まっていなくてもOK「物件買ってから相談に行かないとダメですか?」とよく聞かれますが、そんなことありません。むしろ早めにリノベ視点で物件探しをする方が結果的にスムーズなケースも多いです。 今の家を直す選択もあり引っ越し一択じゃなく、今の家をどう活かすかという視点も忘れないでほしいなと。特に京都は町のつながりや学区の影響が大きいので「今の土地で暮らす良さ」も大事な判断軸になります。 プランから相談してもいいどういう暮らしがしたいか、まだ曖昧でも大丈夫。たとえば「大きなダイニングが欲しい」「家事動線をもっと楽にしたい」みたいな話から一緒に整理していくことも多いです。情報収集に疲れすぎないことも大事WEBや雑誌でたくさん情報を集めてる人、ほんと多いです。めちゃくちゃ頑張っておられる。でも、これがちょっと落とし穴になることも。リノベーションって、本当に自由なんです。だから、たくさんのアイデアを集めて、それを「どこをやる?どこをやらない?」と整理する作業がすごく大事になってきます。自分に合ったリノベってなんやろ?と、時には引いた目線で見ることも必要やと思います。「うちに合うリノベって何だろう」を一緒に見つけていくリノベは「理想の家の形が見えてから始める」ものじゃなくて、「考えながら作っていく」ものだと思ってます。以前のお客様で、自分で家具を作れる方がおられました。その方はとにかく広いリビング重視。「この壁抜けます?」ばっかり聞かれてました(笑)でも、出来上がったときにはズドーンと広いリビングで、久しぶりにお伺いしたら、その空間に自作の造作家具がめちゃくちゃ映えてて。「これはすごいな」って思いました。二階は一切触らず、昔ながらの和室のまま。それもその人らしくて「全部やらなくてもいいんやな」と感じた事例です。まとめ:「最初の一歩」は、話してみることかもしれませんもし「何から始めたらいいか分からないな」と思っているなら、まずは話してみるところから始めてみてください。リノファクに相談に来られる方の多くも、最初はそこからスタートしてます。一緒に考えて、一緒に悩んで、そして少しずつ自分たちらしい住まいの形が見えてくる。そんなプロセスを、一緒に歩いていけたらうれしいなと思ってます。ちなみに、DIYを楽しむ方も増えてます。お子さんの足跡を玄関のセメントに残したり、手の跡をペタッと入れてみたり。そんなのも絶対思い出になりますよね。実は、そういう事例こそWEBに落ちてたりもします。情報収集も、楽しみながらやるのが一番かなと。

-

【京都リノベ】住んでからも「ここから」がスタート。暮らしの育て方

住み始めてからが本当の“つくる”時間 リノベが完成して引き渡しを迎える日。あの日は一つの区切り。でも、僕らの感覚としては「ここからが本当のスタートかもな」と、毎回思うんです。暮らしは毎日の積み重ね。その中で家も少しずつ“育っていく”ものやと思っていて。【ポイント】住んでから気づくことは、僕たちにとっても学びです実際に暮らしてみて、「ここ、もう少しこうしたらよかったかも」「使ってみたらちょっと違和感がある」そんな声が出てくるのは自然なことやと思います。それって僕たちにとってもすごく学びになるんです。次の提案にも活きてくるし、気づけなかった視点を教えてもらえる貴重な機会でもあります。もちろん、中には費用が発生するものもあるかもしれません。でもその時は「なぜ費用がかかるのか」をちゃんと納得できる形でお伝えしますし、逆に費用をかけずに対応できるものはしっかり対応します。モヤモヤしたままより、まずは話して明快に終わる方が、お互いに気持ちがいいと思うんです。だから、ぜひ遠慮なく教えてください。暮らしの変化に合わせて、家も育てていくお子さんの成長に沿って「そろそろ部屋の使い方を変えたい」とか、「収納をもう少し増やしたい」といったご相談。これも何よりうれしいことなんです。僕たちの中にも子育て中のスタッフがいます。僕自身、創業した時に0歳だった長男が今や中学3年生。次男は小6、長女は小4になって、正直部屋もだんだん手狭になってきています。妻も最近は収納に困っていて、メルカリがすごく活躍していたりして。そんな話題が現場でも出たりすると、お互い共感できるところがいっぱいあります。SNSやLINEでつながって、気軽にやりとりできる関係になれると、それがまたハッピーなんですよね。【大切にしていること】相談は“ちょっとしたこと”こそ大歓迎実は、お客様から「ちょっと大きな相談かもしれないんですが…」と話していただいたことが、僕たちにとっては全然そんなことなかった、というケースもよくあります。あるいは、その相談をきっかけに新しいリノベーションのアイデアにつながることもある。だから引き渡し後のコミュニケーションって、本当に大切やなと思っていて。暮らしが広がる場もつくっていきたいそれからもう一つ。コトスタイルはお店づくりの会社でもあるので、協力してくださる飲食店さんもたくさんいらっしゃいます。お客様どうしでつながる場がつくれたら楽しいなと、ずっと思っていて。たとえば、子育て中の方が集まって、フリーマーケットを開いてみたり。僕の家でも今メルカリが大活躍なので、そんなアイデアがすっと浮かんできたりします。まだまだこれからですが、そんなことも少しずつ形にしていけたらいいな、と考えています。まとめ:「住んでから」が本当のスタートリノベーションは「完成して終わり」じゃなくて、そこから新しい暮らしが始まるきっかけだと思っています。住んでみて気づいたこと、変えていきたいこと。そんな話をこれからも一緒に続けていけたらうれしいです。またいつでも、LINEでも、SNSでも、気軽に声をかけてくださいね。

-

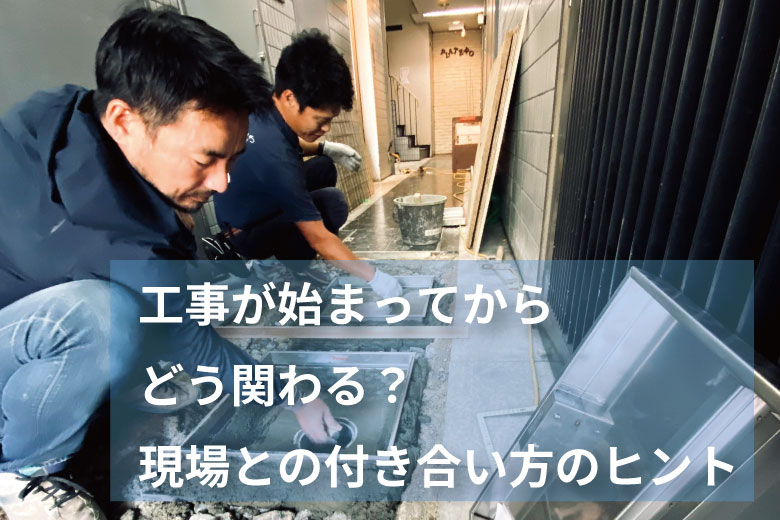

【京都リノベ】工事が始まってからどう関わる?現場との付き合い方のヒント

現場が動き出してからの時間も、大切なプロセス契約が終わって工事が始まると、いよいよ空間が少しずつ「カタチ」になっていく時期に入ります。図面や打ち合わせで考えてきたことが、現場で立ち上がっていく様子を見るのは、ちょっと感動する瞬間でもあります。とはいえ「現場ってどんなふうに関わればいいんだろう?」と思われる方も多いかもしれません。そこで今回は、工事中の関わり方について少しだけお話してみます。【ポイント】現場とのコミュニケーション、どうすればいい?基本的に現場には担当デザイナーが入り、職人さんとのやりとりを行います。進行状況の報告や、確認したいポイントが出た場合は、デザイナーからタイミングを見てご連絡を差し上げます。気になることがあれば、遠慮なくご相談ください。現場確認に立ち会っていただく機会も随時ご案内しています。実はこの現場確認、デザイナーにとってはちょっと緊張する場面でもあったりします。というのも、現場では職人さんたちの段取りがどんどん進んでいくんですね。「次ここ進めるで、早よ決めてな」なんて言われることも。でもこれ、怒られてるわけではなくて、職人さんとのコミュニケーションの一部なんです。お互いの信頼関係があるからこそ、そんなやりとりが笑いながらできる現場が、リノファクでは当たり前になっています。“見て・感じて・考える”時間を大事に現場が立ち上がってくると、「あれ、もうちょっとこうしたいかも」と感じることが出てくるのが自然なことです。たとえば、 実際の光の入り方を見てクロスの色味を再検討したい 立ち上がった壁のバランスを見て室内窓のサイズを調整したい コンセントの位置を実際の使い勝手を想像しながら微調整したいこうした“現場での気づき”を丁寧に拾い上げていくことが、納得のいく仕上がりにつながります。デザイナーも、正直なところは早く指示を出したいと思ってます。でも、現場で空間が見えてくると「これで本当に良いかな?」と悩むこともある。そんなときはぜひ一緒に悩んでほしいんです。「この壁、もう少し明るい色の方が広く感じられるかな」とか、「この高さでどうかな?」といったやりとり、実は職人さんにも聞いてみてください。「職人さんだったらどうしますか?」と聞くと、意外なほど真剣に考えてくださる方ばかりで、そこからより良いアイデアが生まれることもあります。僕たちデザイナーも、現場では職人さんにいろいろ聞きます。「これ、もうちょっと納まりきれいにできる?」なんて相談もよくするし、そんなやりとりができる現場って、やっぱりいいなと思っています。【大切にしていること】現場の空気感づくりリノファクの現場は、お客様から「職人さんもデザイナーさんもすごく話しやすかった」と言っていただけることが多いです。これは、私たちが「現場もチームの一部」として、一緒につくる仲間として関わっているからかもしれません。職人さんも「こうした方がもっと良くなるかも」と提案してくれたり、細かいところまで丁寧に仕上げようという空気が自然と現場に流れています。そんな雰囲気の中で工事が進むと、お客様も現場に顔を出しやすくなり、気になることを言いやすくなる。それがまた、より良い住まいづくりにつながっていくと考えています。まとめ:現場は“つくる楽しさ”を味わう時間工事中は「決めること」「考えること」がまだまだ続きますが、その一方で「つくっていく過程を楽しめる時間」でもあります。壁が立つ、床が貼られる、塗装が入る——その一つひとつを見届けながら、自分の住まいができあがっていく過程を味わっていただけたらうれしいです。私たちも、その時間がいい思い出になるように、丁寧に現場を整えてお迎えしていきます。一緒に悩んで、一緒につくっていきましょう。