リノベーションブログ 円町の現場レポート

1階リビングを主役に、すこしずつ形に

逆転劇に背中押される

先日の日本代表対ブラジル。前半0−2から後半に3点で3−2。初勝利の夜でした。

短い時間でも修正して積み上げれば景色は変わる——その感覚に背中を押されて、

現場でも一つずつ丁寧にいこう、と思いました。

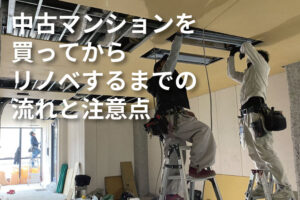

解体で素の姿を診る

円町の住まいリノベは解体工事から本格スタート。解体は「壊す」だけではなく、

次工程の精度を上げる診断の時間です。柱・梁、耐力壁、既存の配管や配線の

状態を目と手で確かめ、図面の前提を一つずつ検証していきます。

現調の段階で排水の地中陥没が疑われ、担当のムラカミくんが複数回の確認を重ねて

早期に共有。着工前に復旧費と工程を事前計上でき、お客様も費用調整の目処が

立ちました。それでも解体後の“素の状態”で再度入念に確認——二重のチェックが

いちばんの近道だと考えています。

無理なく広いLDK

テーマは「1階に広く使いやすいリビング」。正解はひとつではありません。

ご家族の暮らし方に合わせて、どっちをどう選ぶかを一緒に整えていきます。

- 面積配分:収納は“必要十分”にまとめ、体感の広さに面積を譲る。

- 動線設計:回遊しすぎないシンプルさで、行って戻る歩数を減らす。

- 光の設計:午後の居場所が気持ちよくなるよう、窓と壁の取り合いを整理。

図面では入念に打合せを重ねつつ、現場での再確認を必ず挟みます。図面の最適と

実空間の最適には小さなズレが出ます。だから「図面に書いてあるから…」ではなく、

図面を“物差し”に会話を深める。そのほうが現場での気づきが増え、理想に近づく

スピードが上がります。

水回りと家事動線

リビングを広く取る鍵は、キッチン・洗面・浴室の再配置。配管経路を短く整理し、

段差や距離を最小化。キッチンとダイニングは直線でつなぎ、振り返り回数と

歩数を減らします。京都の木造住宅は既存配管のクセが強い場合もあるため、

設計と現場判断の往復を前提に、無理のないラインを探ります。

抜け感は数センチ

天井高さは抜け感をつくる要素。梁を見せるか隠すかは、構造の合理性と暮らしの

視界のバランスで決めます。今回はサッシ入れ替えも行うため、高さの基準を

何度も見直しました。外の見え方、家具配置、窓台の使い勝手——数センチで毎日の

気分が変わるので、図面・現場・簡易モックの三段構えで詰めています。

音と搬入に配慮

住宅が集まるエリアでは、音・粉塵・搬入への配慮が基本。作業時間帯の調整、

搬入ルートの事前周知、共用部の養生、毎日の清掃を徹底し、工事と近隣対応を

同期して運営します。

次工程で広さ立つ

壁が抜けて空間がつながると、図面では伝わりにくかった“広さの実感”が立ち上がります。

このあと断熱・配線・下地を整え、フローリングや壁、キッチンなど仕上げ・設備へ。

節目ごとに短いレポートでお知らせします。

ご相談は対面で

リノファクは、物件探し→設計→施工→アフターまでワンストップで伴走します。

ご相談は基本対面。ご訪問でもご来社(四条西洞院)でも大丈夫です。カフェのような

オフィスで、図面や写真がなくても、まずはゆるりと雑談からどうぞ。

関連記事

- PREV

- NEXT